皆さんこんにちは、懲りないトモです。

今回は福島県いわき市にある競走馬の療養施設で

『馬の温泉』と呼ばれ親しまれている

競走馬リハビリテーションセンター

https://keiba.sponichi.co.jp/様より引用

の訪問記第2回をお届け致します。

前回は施設訪問の事前情報をお伝えしてきましたが

今回はいよいよ内部の様子をご紹介して参りますので

どうぞ最後までお楽しみ下さい^^

[quads id=1]

見学までの流れ

前日から一晩お世話になった春木屋旅館さんを後にして

施設を目指します。

坂を登ると分岐点に到着し、施設の看板に出くわします。

すぐ後ろに春木屋旅館さんの看板もありますので

旅館と施設が近くにあることが分かりますね^^

看板のある方向へ道なりに進むこと約400m…

たどり着いた先にあるのが目的地の競走馬リハビリテーションセンターです!

まず見学するために受付で申し込みをします。

団体でご来場の際には事前連絡が必要ですが

個人で訪問される場合はアポ無しで見学可能です。

私の場合も友人と2人、事前連絡なしで訪れましたが

問題ありませんでした^^

窓口におられる警備員さんから渡される用紙に

必要事項を記入すれば手続きは完了。

晴れて施設内に入れます!

[quads id=1]

トレーニング風景

プールやダートコースなどトレーニング設備は充実。

申し分ない環境で見ていてテンションも高まります^^

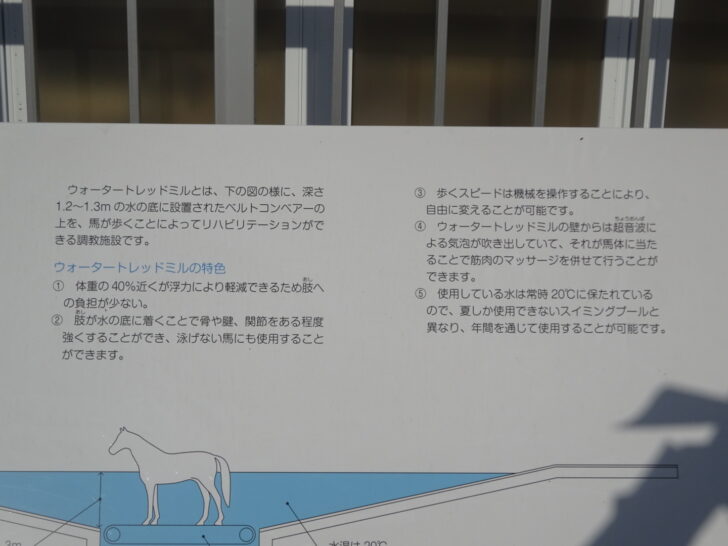

そして競走馬の姿は『ウォータートレッドミル』という

トレーニング設備で見ることができました!

『ウォータートレッドミル』とは一体?…と思うはずなので

簡単に説明させていただきますと、

水中でベルトコンベアーの上を歩く(または走る)ことで

脚部への負担を軽減しつつ運動機能を高めていくトレーニングです。

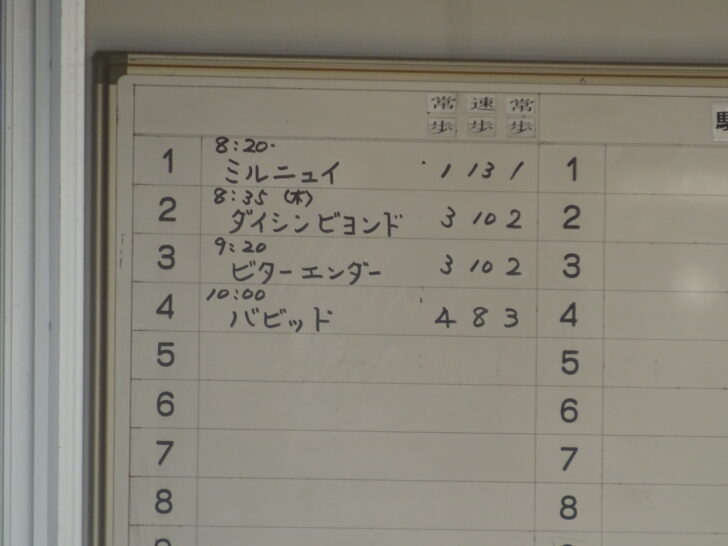

訪問日(2021.12.06)午前の調教メンバーはこちら。

プリンシパルS勝ち馬で牡馬クラシック皆勤のビターエンダー

https://www.sponichi.co.jp/様より引用

セントライト記念など重賞2勝のバビット

https://hochi.news/様より引用

らが名を連ねるスケジュールとなっていました!

ボードに書いてあるメニューは人間に例えると

『常歩(なみあし)』はウォーキング

『速歩(はやあし)』はランニング

のようなイメージ。

各馬の状態に合わせて時間配分を変えつつ

15分1セットで組んでいるようですね。

ちなみにトレーニング中のビターエンダー号。

目つきが鋭い…。

https://umamusume.5chmap.com/様より引用

父・オルフェーヴルを思い起こさせる眼光ですね^^;

※ドリームジャーニーも叔父にあたります(笑)

一方、バビット号の様子はこちら。

トレーニング中でも穏やかで優しそうな表情に見えます^^

性格の個体差も見て取れるので

間近で見られるのは楽しいですね!

[quads id=1]

クールダウンの様子

調教後はシャワーを浴びてクールダウンを行います。

この辺の流れはアスリートのトレーニングと同様ですね。

先客として既に居たこちらの馬は、

オークス3着の実績を持つハギノピリナ

https://hochi.news/様より引用

父・キズナ譲りの青鹿毛が映える馬体で前がきしながら何かを訴える様子は

幼さが残る仕草で微笑ましいです^^

その隣で言うことを聞かず厩務員さんに迷惑をかけるビターエンダー(笑)

奥にバビットが収まると一緒に大人しくなりました。

サラブレッドたちの振る舞いが可愛すぎるよ…。

こんな一面を見てしまったら復帰後は贔屓するだろうな(笑)

[quads id=1]

運が良ければ粋な計らいも?

様子を眺めているだけでも十分満足できる当施設ですが

やはり遠路はるばる訪れる競馬ファンを無下にはしないという

サービス精神はスタッフの方々もお持ち下さっているようです。

なので場合によっては入厩中の馬と触れ合えることも!

※競走馬ファーストなので決して無理にお願いしてはいけません。

そして今回はスタッフ様方がご厚意で…

バビット号を近くまで連れてきてくれました^^

父・ナカヤマフェスタは気性の荒いステイゴールドの血脈ですが

本馬はすごく穏やかな様子。

キラキラ輝く栗毛と共に気性面も

母父・タイキシャトルの影響を強く継いでいるようです^^

https://www.meiba.jp/様より引用

顔や首筋など触らせていただけたのですが

皮膚は薄く筋骨隆々といった感じで

リハビリ中とはいえ素人目から見たら立派な馬体を維持。

競走馬とスタッフの方々の努力が感じられます。

私自身はいち競馬ファンとして

各馬の一日でも早い競技復帰を待ち望んでいます!

[quads id=1]

といったところで今回はこの辺りで締めさせていただきます。

この記事で怪我と戦う競走馬の姿や

それを支える関係者さんの存在を知っていただいて

実際に訪れていただくキッカケになれば嬉しいです^^

最後までお読みくださいましてありがとうございました!

それではまた次回お会いしましょう。

⇩【前回記事】⇩